生産管理とは、企業が製品を効率的に生産するための計画と管理を行うことです。

この計算問題では、どれだけの工数でどれだけの利益を得るかを考えながら、生産数を最適化します。

生産管理の計算問題サンプル

表から算出できる1ヶ月当たりの利益を最大にした場合、製品Bの一ヶ月当たりの生産個数は幾つか。ここでは一ヶ月当たりの工数は280人日とする

| 項目 | 利益/個 | 工数/個 | 生産能力/月 |

|---|---|---|---|

| A製品 | 20万円 | 4人日 | 25個 |

| B製品 | 16万円 | 4人日 | 30個 |

| C製品 | 9万円 | 3人日 | 40個 |

上記サンプルに対し選択肢は以下のとおり。

- ア. 15

- イ. 20

- ウ. 25

- エ. 30

工数とは特定の作業に必要な労働量を示す指標のこと

工数とは

- 作業量を示す指標であり

- 「人数×時間」で計算され

- 「人日(にんにち)」「人月(にんげつ)」が単位です。

例えば、2人の作業員が10日間作業した場合、工数は20人日(2人×10日)になります。

10人が2日間作業した場合の工数も20人日です(10人×2日)。

| 作業員 | 作業日 | 工数 |

|---|---|---|

| 2人 | 10日間 | 20日(2人×10日) |

| 10人 | 2日間 | 20日(10人×2日) |

工数の計算方法

サンプル問題を解くためにまずは、各製品の「工数あたりの利益」を計算します。

- A製品:20-4=5万円/人日

- B製品:16-4=4万円/人日

- C製品:9-3=3万円/人日

この計算結果からA製品が最も利益が大きいことがわかります。

このため、最初に生産能力の限界までA製品を作ります。A製品は1か月あたり最大で25個まで生産できるので、次のように計算します。

- 4人日×25個=100人日

次に利益が大きいのはB製品です。

生産能力の限界までB製品を作ります。B製品は1か月あたり最大で30個まで生産できるので、次のように計算します。

- 4人日×30個=120人日

A製品とB製品の両方を1か月の最大生産数を生産しても、全体の工数(280人日)を下回っているため、この問題の場合は、B製品を30個生産できます。

このため、選択肢エが正解となります。

なお、C製品は何個生産できるでしょうか。

全体の工数は280人日であり、A製品とB製品の生産に合計で220人日使っているので、残りは60人日です。

C製品を1つ生産するのに3人日必要なので、次のように計算します。

- 60人日÷3人日=20個

上記から1か月あたりの利益を最大にした場合、C製品は20個しか生産できません(最大生産個数は40個)。

C製品の生産数が問われるようなケースもあるので、上記の計算式をしっかりと理解しておいてください。

生産管理関連の用語

以下セクションでは生産管理の下記用語について解説します。

- リードタイム

- 不良率

- 歩留り率

リードタイムとは全体で要する所要時間のこと

リードタイム(Lead Time)とは、所要時間のことを指します。

- 生産のリードタイムは「生産工程に着手してから完了するまでの時間」です。

- 調達のリードタイムは「発注から納品までにかかる時間」です。

不良率とは製品やサービスの注文から納品までに要する時間のこと

不良率とは、欠陥のある製品の割合です。

例えば、

- 100個の製品を生産して、

- 8個の製品に欠陥が見つかった場合、

- 不良率は8%

といった計算で算出できます。

なお、不良率は以下のように計算されます。

- 不良率(%) = (不良品の数/総生産数)×100

歩留り率とは良品出荷できる製品の割合を示す指標

歩留り率とは、欠陥のない製品の割合です。いい換えれば「良品の割合」、不良率の逆です。

例えば、

- 100個の製品を生産して、

- 92個が欠陥のない良品だった場合

- 歩留り率は92%です。

不良率がわかれば歩留り率がわかり、歩留り率がわかれば不良率がわかるため歩留り率は「歩留り(ぶどまり)」とも呼ばれます。

歩留り率は以下のように計算されます:

- 歩留り率(%) = (良品の数 / 総投入数)×100

例えば、1,000個の部品を投入し、900個の良品が得られた場合、歩留り率は90%になります。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| リードタイム | 所要時間のこと。生産のリードタイムは「生産工程に着手してから完了するまでの時間」・調達のリードタイムは「発注から納品までにかかる時間」 |

| 不良率 | 欠陥のある製品の割合。100個の製品を生産して8個の製品に欠陥が見つかった場合の不良率は8%になる |

| 歩留り率 | 欠陥のない製品の割合。「良品の割合」。不良率の逆。100個の製品を生産し92個が欠陥のない良品だった場合の歩留り率は92%です |

ECとはインターネット上で商品を売買すること

EC(Electronic Commerce:電子商取引)とは、インターネット上で商品を売買することです。

ECの利用は、企業側・利用者側の双方にとってメリットがあります。

- 企業側のメリット:店舗の家賃や販売員の給与などを低減できる、少ない投資で事業に参入できる

- 利用者側のメリット:自宅で商品を購入できる(店舗へ行かなくてもよい)

このようにECには双方にメリットがあるため、現在では広く利用されています。

また、ECには販売する品揃えに関して実店舗ではなかなか実現できない大きな特徴があります。

それが「ロングテール」です。

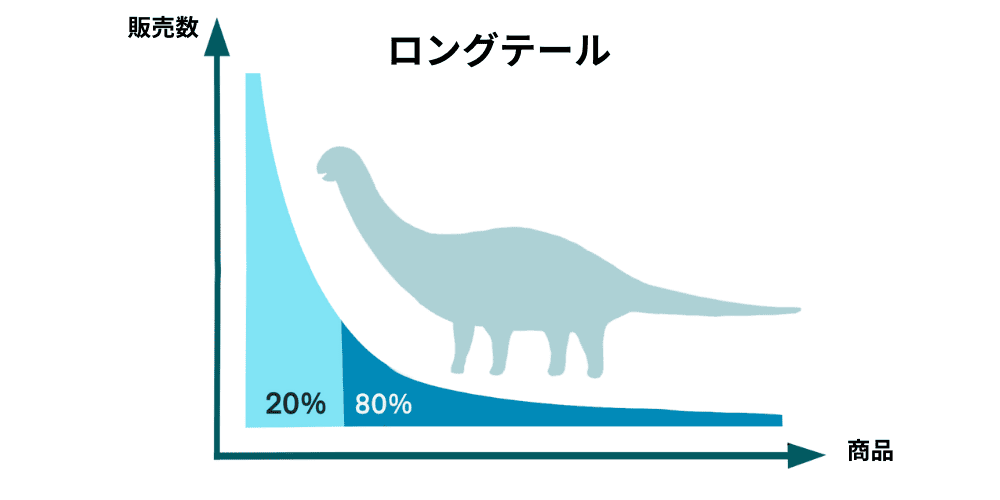

ロングテールとは少数派の商品やサービスが重要な役割を果たすこと

ロングテールとは「たまにしか売れない商品でも、その種類が多くなると、大きな売上になる」という法則です。

一般的な店舗には「お店の面積」という物理的な制約があるため、陳列できる(販売できる)商品の数に上限があります。

しかしECであれば

- ECでは店舗に商品を陳列する必要がないため

- 実店舗よりも多くの商品を取り扱うことが可能となり

- 売れる新商品だけでなく

- あまり売れない商品も取り扱えるようになります。

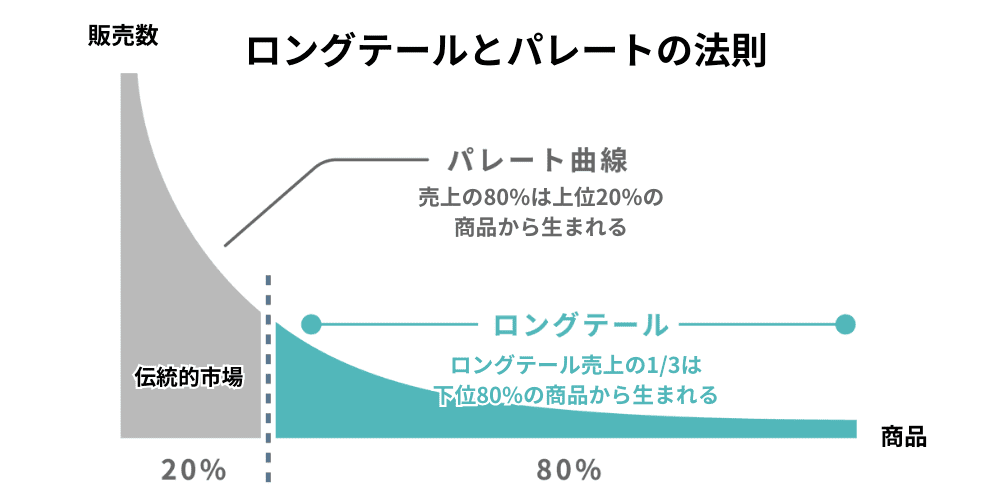

ロングテールとパレートの法則の関係性

あまり売れない商品であっても、そのアイテム数が膨大になると大きな売上になります。

このような法則、または販売手法のことをロングテールといいます。

従来の実店舗による販売方法では「パレートの法則」(売上の80%は上位20%の商品から生まれるという法則)に従う傾向がありました。

一方で、ECの世界では「ロングテール」に従う傾向があります。

Amazon社はロングテールを体現している会社の代表例です。膨大な量の商品を取り扱うことで、全体の売上を拡大しています。

フリーミアムとは基本機能を無料提供し追加機能を有料提供するビジネスモデル

フリーミアムとは、

- 基本機能を無料で提供し

- 追加機能を有料で提供するビジネスモデルです。

「フリーミアム」という用語は「Free(無料)」と「Premium(追加料金)」を組み合わせた造語です。

フリーミアムでは、多くのユーザーに商品やサービスを無料で試してもらうことでその機能に納得してもらい、一部のユーザーを有料ユーザーへと転換させるビジネスモデルです。

特にスタートアップや新興企業にとって、迅速に市場に参入し、大規模なユーザー基盤を築くための有効な戦略となっています。

EC (電子商取引)の広告とは

ECサイトも実店舗と同様に、より多くの商品を販売するために広告を出すなどの努力をしています。

EC広告に関する用語の中で「CGM:シージーエム」について解説します

CGMとは消費者が作成したインターネットコンテンツのこと

CGM(シージーエム:Consumer Generated Media)とは、一般の消費者が、インターネットを通じて自らの情報を発信するメディアの総称です。

例えば

- 「ブログ」

- 「口コミサイト」

- 「SNS(TwitterやInstagramなど)」

といったコンテンツはCGMに該当します。

従来「商品に関する情報」は企業側から発信されるものがほとんどでしたが、インターネットの普及により一般消費者が「商品レビュー」や「使ってみた感想」などを発信することが可能になりました。

企業側が発信する情報は基本的に商品の良いことばかりですが、一般消費者が発信する情報は企業の思惑に左右されないため、役に立つことがあります。

CGMの事例3つ

身近なCGMの具体例を3つ紹介します。

| CGMの例 | 説明 |

|---|---|

| レビューサイト | AmazonやTripAdvisorなどのプラットフォームで、消費者が商品やサービスについてのレビューを投稿する。 |

| SNS | TwitterやInstagramなどで、消費者が製品やサービスに関する投稿や写真をシェアする。 |

| 動画共有サイト | YouTubeでの製品レビューや開封動画(アンボクシング)、使用感想など。 |

企業はCGMを積極的に活用することで、消費者とのコミュニケーションを強化し、信頼性の高いマーケティングを展開することができます。

また、消費者の声を製品開発やサービス改善に反映させることで、顧客満足度の向上にもつながります。

その他の広告関連の用語

CGM以外のEC広告に関する用語には以下のものがあります。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| SEO(検索エンジン最適化) | 検索エンジン(GoogleやYahoo!など)の検索結果の上位に自身のウェブサイトが表示されるようにさまざまな対策を行うこと。SEOは「Search Engine Optimization」の略 |

| レコメンデーション | 購入履歴などの顧客のデータを分析して各個人に最適な商品やサービスの情報を提供する技術。例えばアマゾン社のWebサイトに自動で表示される「おすすめ商品」など |

| アフィリエイト | 自社のウェブサイトに他社の広告を掲載しその広告を見た人が広告をクリックして商品を購入すると報酬が得られる仕組み |

EC (電子商取引)での決済

EC(電子商取引)の決済に関する用語の中で「エスクローサービス」について解説します

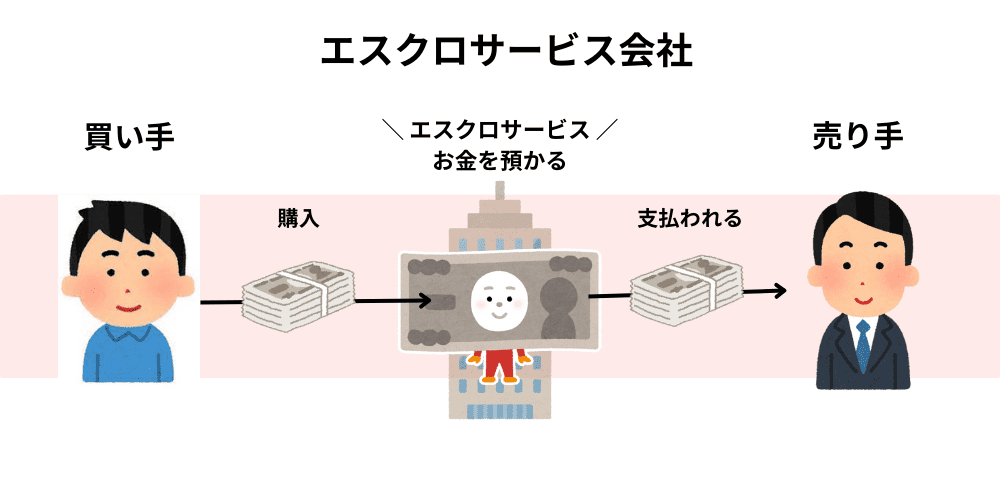

エスクローサービスとは売買契約時に資金等を一時的に預かるサービスのこと

エスクローサービス(Escrow Service)とは、インターネット上の取引を安全に行うために、売り手と買い手の間に入って決済を仲介するサービスです。

インターネットショッピングが一般に広く浸透したことによって、顔の見えない相手と取引することが多くなりました。

- 「お金を払ったのに商品が届かない」

- 「商品を送ったのに代金が支払われない」

などのトラブルも増加しています。

そのようなトラブルに対応するために誕生したのがエスクローサービスです。

エスクローサービスでは、買い手と売り手との間に仲介会社(エスクローサービス会社)が入ります。

エスクローサービスを使った買い物の流れは以下のとおりです。

- 買い手がエスクローサービスにお金を渡す

- 売り手は商品を発送する

- 買い手に商品が届いたらエスクローサービスが売り手にお金を渡す

このようにすることで、買い手側の「お金を払ったのに商品が届かない」といったリスクをなくすことができます。

また、売り手側の「商品を送ったのに代金が支払われない」といったリスクをなくすことができます。

ちなみに「エスクロー(Escrow)」という言葉は「第三者預託」という意味です。

ECに関するその他の用語

ECに関するその他の用語には以下のものがあります。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| クレジットカード | 後払いで支払うことができるカード。利用者が商品やサービスを購入する際に支払いを後日に延期できる仕組みを持ったカードです |

| デビットカード | 商品の購入時に即時に口座から引き落としが行われるカード。クレジットカードとは異なりデビットカードを使用する際にはあらかじめ銀行口座に必要な資金が預けられている必要があります |

| 暗号資産(仮想通貨) | 紙幣や硬貨などの実物がないインターネット上でやりとりされる通貨。暗号資産の取引や保有にはセキュリティ対策や法的な遵守が求められる |

| AML(マネーロンダリング対策) | マネーロンダリング(資金洗浄)を防止するための取り組み。AMLは「Anti-Money Laundering」の略称。AMLの遵守は罰金や法的制裁を回避するためだけでなく企業の信用や評判を守るためにも重要 |

まとめ

この記事では生産管理の計算問題や用語について解説しました。

工数の基本から実際の計算問題の解き方を解説しましたが、そこまで難しい計算方法ではありません。

EC関連用語についても理解し、ぜひ実務でも活かしてください。

- リードタイムとは、所要時間のこと

- 不良率とは、欠陥のある製品の割合

- 歩留まり率とは、欠陥のない製品の割合

- 売上が少ない商品でも種類が増えれば大きな売上になることを「ロングテール」という

- フリーミアムとは、基本機能を無料提供し追加機能を有料提供するビジネスモデルのこと

- CGMとは、一般消費者(個人)がインターネットを通じ、自らの情報を不特定多数に向けて発信するメディアのこと

- レコメンデーションとは、購入履歴などのデータ分析による各個人へ最適な商品・サービス情報を提供する技術

- エスクロサービスを使うと、代金を支払ったのに商品が配送されないトラブルを未然に防ぐことができる