この記事では、経営戦略に関する重要な用語

- 「M&A」

- 「TOB」

- 「MBO」

- 「アライアンス」

について解説します。

これらの用語は、企業が成長し、競争力を維持するために不可欠な戦略です。それでは、各用語の意味とその戦略について詳しく見ていきましょう。

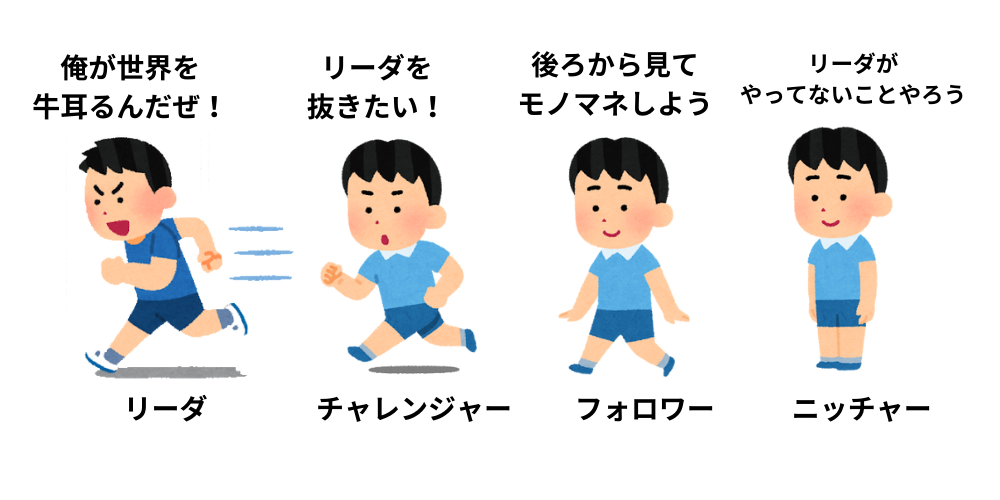

コトラーの競争戦略理論

コトラーの競争戦略とは市場シェアによって企業を

- リーダ

- チャレンジャー

- フォロワー

- ニッチャー

といった4つに分類する理論を指します。

リーダとは業界でトップシェアを持つ企業

リーダとは、業界でトップシェアを持つ企業を指します。

リーダの目標は自社のシェア拡大だけでなく、市場全体の規模拡大を目指します。例えば、市場規模を拡大することで、より大きな利益を得ることができます。

リーダ企業は、市場全体の成長に寄与することが求められ、そのために新しい市場の開拓や革新を推進します。

チャレンジャーとは業界で第2位以下の企業

チャレンジャーとは、業界で第2位以下の企業を指し、リーダからトップシェアを奪うことを目標にします。

チャレンジャーの戦略は、リーダと差別化した戦略で勝つことです。

同じ商品やサービスではリーダに負けてしまうため、独自の価値を提供する必要があります。例えば、価格競争や革新的なサービス提供がこれに当たります。

フォロワーとは業界で第2位以下の企業&リスクを負わない企業

フォロワーとは、業界で第2位以下の企業で、リーダを倒すリスクを負わない企業を指します。

フォロワーの戦略は、リーダやチャレンジャーの成功事例を真似ることです。

こうすることで、研究開発などのコストを抑え、高い利益を生み出すことが可能です。例えば、製品開発のコストを削減し、市場にすばやく参入することが可能です。

ニッチャーとはニッチな市場を狙うシェアの低い企業

ニッチャーは、ニッチな市場(市場の隙間)を狙うシェアの低い企業です。

ニッチャーの戦略は、売る商品やチャネル(販売経路)を限定し、特定の領域に経営資源を集中させることです。

例えば、大手企業が無視するような小規模で特化した市場に注力し、そこに深く入り込むことが成功の鍵となります。

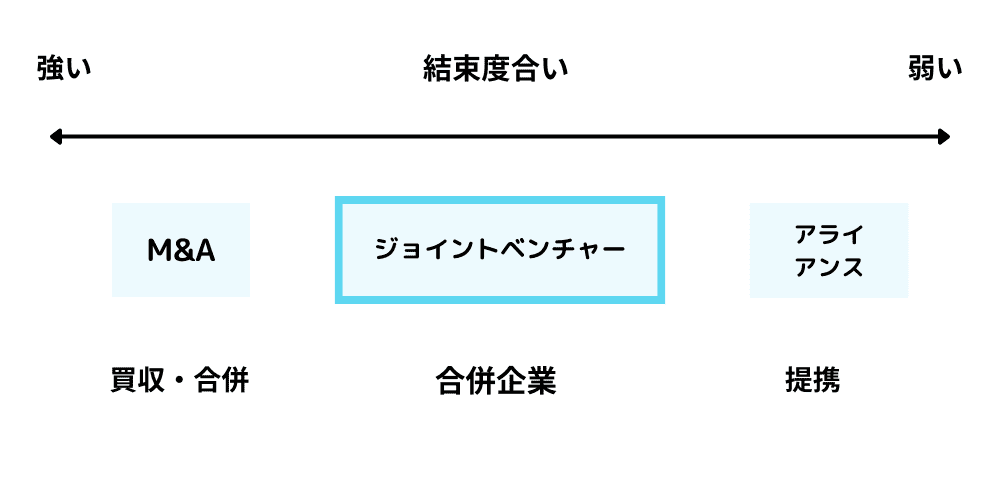

M&Aとは会社の買収・合併

M&Aの基本概念

M&A(Mergers and Acquisitions)とは、会社の買収・合併のことです。

買収(Acquisition)は他社を買い取ること、合併(Mergers)は複数の会社を1つの会社にすることを意味します。

例えば、企業が競争力を強化するために他社の株式を取得し、経営権を握ることが一般的です。

M&Aを通じて、自社に不足している事業や技術を短期間で獲得することが可能です。

M&Aのメリットとデメリット

M&Aのメリットとしては、一から新しい事業を立ち上げる時間とコストを省ける点が挙げられます。

例えば、既存の市場に迅速に参入することができます。

しかし、デメリットもあります。

買収や合併には多額の資金が必要であり、失敗した場合のリスクが大きいことが挙げられます。

成功事例と失敗事例

例えば、ある企業が競争力を高めるためにM&Aを行い、新技術を獲得して市場シェアを拡大した成功事例があります。

しかし、企業文化の違いによって統合がうまくいかず、予想通りのシナジー効果が得られなかった失敗事例もあります。

成功するためには、事前の綿密な計画と慎重な実行が必要です。

アライアンスとは企業同士が提携すること

アライアンスの基本概念

アライアンス(Alliance)とは、企業同士が提携することです。

アライアンスのメリットとしては、双方の得意分野を相互に補完できることや、事業投資の負担を分担できることが挙げられます。

例えば、航空会社の業務提携は、アライアンスの一例として有名です。

これにより、リスクを抑えた状態で協力体制を築くことができます。

アライアンスのメリットデメリット

アライアンスのメリットには、リスクを分散できることや、資金負担を軽減できることがあります。

例えば、技術開発や市場拡大のために複数の企業が協力することで、単独では達成できない目標を実現することができます。

しかし、デメリットも存在します。提携先の企業に技術やノウハウが流出するリスクや、経営方針の違いによる摩擦が挙げられます。

アライアンスの成功事例

例えば、技術開発において大手企業と中小企業が提携し、短期間で革新的な製品を市場に投入した成功事例があります。

このような成功事例では、各企業の強みを活かしながら、相互に補完し合うことが重要です。

ジョイントベンチャーとは複数の企業が共同出資して作る新たな会社

ジョイントベンチャーの基本概念

ジョイントベンチャーとは、複数企業が共同出資して作る新しい会社のことです。

M&Aとアライアンスの中間形態であり、各企業がリスクと利益を分担します。

例えば、技術開発プロジェクトや新市場への進出など、単独では難しい目標を達成するために設立されます。

ジョイントベンチャーのメリットとデメリット

ジョイントベンチャーのメリットには、リスク分担と資源の共有が挙げられます。

例えば、新市場への進出において、各企業の強みを活かしながら、リスクを分散することが可能です。

しかし、デメリットもあります。複数の企業が関与するため、意思決定の速度が遅くなることや、利益配分に関する摩擦が生じる可能性があります。

ジョイントベンチャーの成功事例

例えば、大手自動車メーカーが新技術の開発において、異なる専門分野を持つ企業とジョイントベンチャーを設立し、成功した事例があります。

このような事例では、各企業の専門知識と技術を結集することで、革新的な製品を市場に投入することが可能です。

ベンチャー企業とは独自の技術で急成長する新興企業のこと

ベンチャー企業への投資は旨味が大きいのか?

ベンチャー企業とは、独自の技術で急成長する新興企業を指します。

ベンチャー企業に投資を行う会社をVC(Venture Capital:ベンチャーキャピタル)と呼びます。

例えば、投資先のベンチャー企業が成功し、株式市場に上場した際に大きな利益をとなる「値上がり益」を得ることが可能です。

しかし、多くのベンチャー企業は財務基盤が未熟であるため、経営に失敗するリスクも大きいです。

そのため、ベンチャー企業への投資は「ハイリスク」「ハイリターン」であり、銀行からの融資が受けづらいことが一般的です。

投資用語の解説

| 言語 | 説明 |

|---|---|

| TOB(Take Over Bid)(株式公開買付) | 会社の経営権の取得を目的とした株の買付を公表して行うこと |

| MBO(Management Buyout)(経営陣による自社買収) | 経営陣が自らの資金で自社を買収して経営権を取得すること |

| アウトソーシング | 自社の業務を他社に外注すること、外部委託とも言う |

| 資本提携 | 企業同士がお互いの株式を持ち合って、協力関係を強化すること |

一般的に、ベンチャー企業は銀行からの融資が受けづらい傾向にあります。

なぜなら、銀行は「企業の信用力」を重視するためです。このため、ペンチャー企業はVCからの投資を受けて、新しいサービスやビジネスを展開していきます。

なお、企業が株式市場に上場することで、自社の未公開株を公開することをPO(hitial Public Offering)といいます。

- 「ベンチャー企業」

- 「VC」

- 「IPO」

上記3つは関連する用語なのでセットで覚えておくと良いでしょう。

マーケティングの基本

マーケティングとは、買ってもらうための仕組みを作ることです。マーケティングは現代の企業が競争に勝ち抜くうえでは必須です。

本章では

- 「4P」

- 「RFM分析」

- 「オピニオンリーダー」

上記3つの用語について解説します。

マーケティング・ミックスと4P

マーケティング・ミックスとは、目標を達成する際に用いる自社がコントロール可能な4つの分析手法のことです。以下のリストは、マーケティング・ミックスの4Pです。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通)

- Promotion(販売促進)

例えば、オートバイ製造メーカーのホンダがアメリカへ進出する際に設定した4Pの事例は以下のとおりです。

| 手段 | 事例 |

|---|---|

| Product(製品) | 壊れにくい小型バイク |

| Price(価格) | 学生が買いやすい価格。自転車よりは高い価格 |

| Place(流通) | アクセスの良い都市部の明るいお店 |

| Promotion(販売促進) | 「YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON HONDA」(素晴らしい人々、HONDAに乗る)という広告 |

4Cとは

4Cとは、

- 「Customer Value(顧客にとっての価値)」

- 「Cost(顧客の負担)」

- 「Convenience(利便性)」

- 「Communication(コミュニケーション)」

上記4つを指します。

4Pを売り手の視点から考えるのに対し、4Cは買い手の視点から考える概念です。

例えば、製品の利便性や顧客とのコミュニケーションを重視することが4Cのポイントです。

RFM分析とは

RFM分析とは、

- 「Recency(最終購買日)」

- 「Frequency(購買頻度)」

- 「Monetary(累計購買金額)」

上記の3つの英語の頭文字をとった造語です。

例えば、優良顧客を見つけるために顧客の購買行動を分析し、3つの項目に評価点をつけ、その総合点で優良顧客を特定する手法です。

これにより、マーケティング戦略を効果的に立てることが可能です。

| 評価点 | Recency | Frequency | Monetary |

|---|---|---|---|

| ランク1 | 1週間以内 | 20回以上 | 10万円以上 |

| ランク2 | 2週間以内 | 15回以上 | 7万円以上 |

| ランク3 | 1ヶ月以内 | 10回以上 | 5万円以上 |

| ランク4 | 2ヶ月以内 | 5回以上 | 2万円以上 |

| ランク5 | 2ヶ月より前 | 5回未満 | 2万円未満 |

オピニオンリーダとは商品購入の先駆者

オピニオンリーダーとは、新しく出た商品を比較的早く買い、その感想を友達やSNSなどに広める消費者です。

イノベーター理論の「アーリーアダプター」とほぼ同じ意味です。

イノベーター理論とは、消費者を「商品を買う時期」によって次の5つのタイプに分類する理論です。

| 分類 | 説明 |

|---|---|

| イノベーター | 「まだ誰も持っていない」という理由で商品を買う人たち |

| アーリーアダプター (オピニオンリーダー) | 「誰も持っていない」ことが買う理由にはならないが、新しい商品が出たらすぐに情報収集をして、自分の中で合格点が出たら買う人たち |

| アーリーマジョリティ | アーリーアダプターに相談してから買う人たち |

| レイトマジョリティ | 持っている人のほうが多数派になると買う人たち |

| ラガード | ほとんどの人が持っている状態になってやっと買う人たち |

その他のマーケティング用語

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| UX(User Experience) | 利用者が商品やサービスを利用することで得られる体験 |

| マーチャンダイジング | 適切な商品(Right Goods)を、適切な時期(Right Time)に、適切な価格(Right Price)で、適切な量(Right Quantity)を、適切な場所(Right Place)で提供するマーケティング戦略。5つの頭文字を取って、ファイブライト(5Rights) とも呼ばれる |

| ダイレクトマーケティング | ダイレクトメールや電子メール、電話などを用いて、商品を直接消費者に売ること |

| セグメントマーケティング | 市場を細分化(セグメント化)して、それぞれのセグメントに適したマーケティングを行うこと |

| インバウンド需要 | 訪日した外国人が日本国内にもたらす経済効果 |

| オムニチャネル | 実店舗とオンラインストアを連携させて商品を提供する考え方 |

| プル戦略 | メーカが広告などで直接、消費者に訴えかけ、商品を指名買いしてもらうように仕向ける戦略 |

| プッシュ戦略 | メーカが小売業者に対して、商品を積極的に販売してもらうように仕向ける戦略 |

| ニーズ志向 | 消費者が求めている商品やサービスを開発して提供する考え方 |

| シーズ志向 | 企業が独自に持っている技術やアイディアを生かして商品やサービスを開発して提供する考え方 |

まとめ

- M&Aとは、会社を買収・合併すること

- アライアンスとは、企業同士が提携すること

- ジョイントベンチャーとは、複数の企業が共同出資して作った会社

- IPOとは、自社の株式を株式市場に新規に公開すること

- マーケティングミックスの4Pとは「Product」「Price」「Place」「Promotion」

- RFM分析とは、優良顧客を見つけるための分析手法

- オピニオンリーダーとは、新しく出た商品をいち早く買い、その感想を友達やSNSなどに広める消費者。イノベーター理論のアーリーアダプターと同じ

- UXとは、商品やサービスなどを実際に利用することによって得られる体験