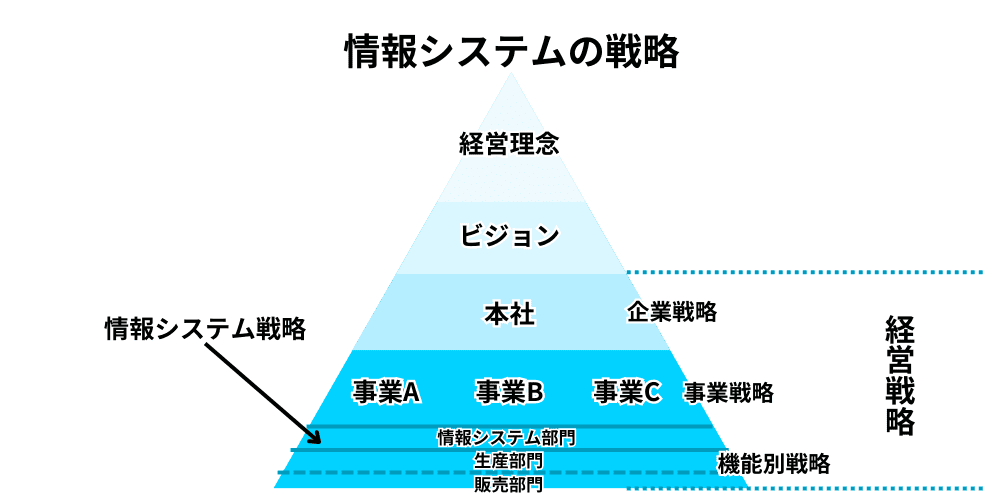

情報システム戦略とは、情報システムを活用した機能別戦略であり、上位にある企業戦略や事業戦略を実現するための戦略です。

この記事では、

- 情報システム戦略の立案時の注意点から、

- エンタープライズアーキテクチャ(EA)の導入、

- 業務プロセスのモデリング手法

までを詳しく解説します。

情報システム戦略の立案時の注意点3つ

情報システム戦略を立案する際は、次の3点を考慮して検討することが大切です。

情報システムのあるべき姿を明確にする

情報システムの理想形を明確にすることが重要です。

これは、目標や理想形を設定し、将来的に情報システムがどのようになるべきかを明確にするプロセスです。

理想を明確にすれば現状との差(ギャップ)もはっきりします。

このギャップを埋めるための具体的なアクションプランを策定することが重要です。

現状の分析と理想形の設定

まず、情報システムのあるべき姿を明確にするためには、現状の分析が必要です。

現状のシステムの強みと弱みを把握し、どの部分が改善の余地があるのかを評価します。

その上で、企業のビジョンや目標と照らし合わせ、理想的なシステムの姿を描きます。

理想的なシステムとは、業務効率を最大化し、企業全体の戦略目標を達成するためのツールです。

理想と現状のギャップを埋めるアクションプラン

理想と現状の差(ギャップ)を明確にすることで、具体的な改善策が見えてきます。

例えば、データの統合が進んでいない場合、データベースの統合や共有システムの導入が必要になるかもしれません。

また、システムの運用が煩雑で効率が悪い場合、プロセスの自動化やシステムの簡素化が求められるでしょう。

このように、理想と現実のギャップを埋めるためのアクションプランを立てることが、情報システム戦略の第一歩です。

情報システム全体を最適化する

情報システムの部分最適とは、現場からの不満を吸い上げて部門ごとにシステムを導入し効率化を図ることです。

この部分最適を進めると、その部門の効率は改善しますが、企業全体としては非効率化が進むことがあります。

なぜなら、その部門にとって都合の良いシステムが別の部門にとって都合が良いとは限らないからです。

このため、情報システム戦略を立案する際は、部分最適ではなく、常に全体最適を考えることが重要になります。

全社的な視点でのシステム評価と連携性の強化

情報システム全体の最適化を図るためには、まず全社的な視点でシステムを評価することが必要です。

各部門のニーズを踏まえつつ、全体の目標と整合性を保つために、システムの統一性と連携性を重視します。

例えば、営業部門と製造部門が異なるシステムを使用している場合、それぞれのデータが統合されていないと、全体の効率が低下します。

このような状況を避けるためには、システムの連携を強化し、データの一貫性を保つことが重要です。

ITガバナンスの強化とシステムの評価・見直し

さらに、情報システム全体を最適化するためには、ITガバナンスの強化が求められます。

ITガバナンスとは、情報システムの運用管理を統制し、リスクを最小化しながら最大の価値を引き出すための枠組みです。

具体的には、システムの導入・運用に関するポリシーや手続きを明確にし、全社的に徹底させることが必要です。

また、定期的なシステムの評価・見直しを行い、常に最適な状態を維持するための仕組みを整えることも重要です。

経営戦略に基づいて情報システム戦略を設定する

情報システム戦略は、上位戦略である企業戦略と事業戦略を含む経営戦略に沿う内容であることが必要です。

経営戦略と矛盾するような戦略を立ててしまうと、経営戦略と情報システム戦略が別々の方向に進むことになり、ちぐはぐな企業活動になってしまいます。

情報システム全体を最適化する具体的な手法が、次項で解説する「EA」です。

EA (イーエー:Enterprise Architecture:エンタープライズアーキテクチャ)とは

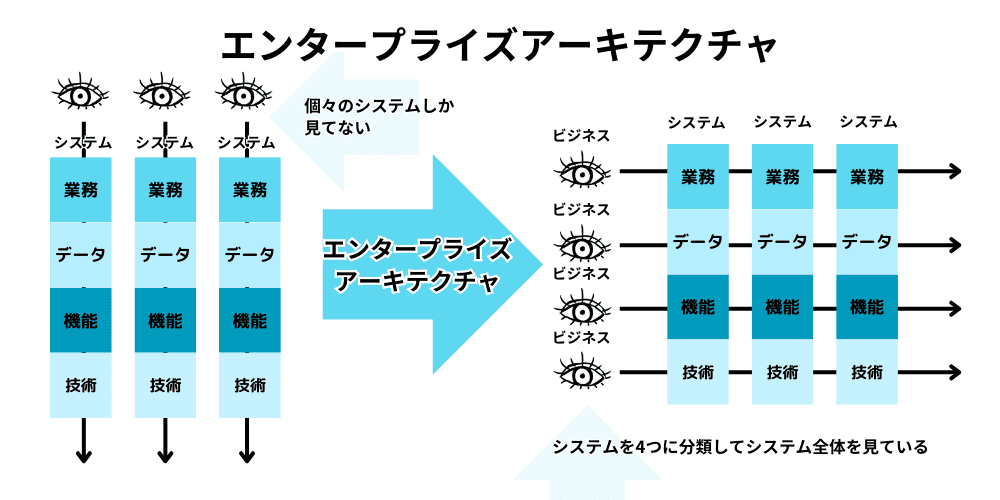

EAは、企業や政府など大きな組織の情報システムを最適化するための手法です。

部分最適化が進んだ組織では、システムが縦割りになっていて、横とのつながりがなくシステムを個別にしか見ていません。

一方、エンタープライズアーキテクチャでは、システムの要素を4つに分類し、複数のシステムを横断的に分析します。

エンタープライズアーキテクチャとエンタープライズサーチ

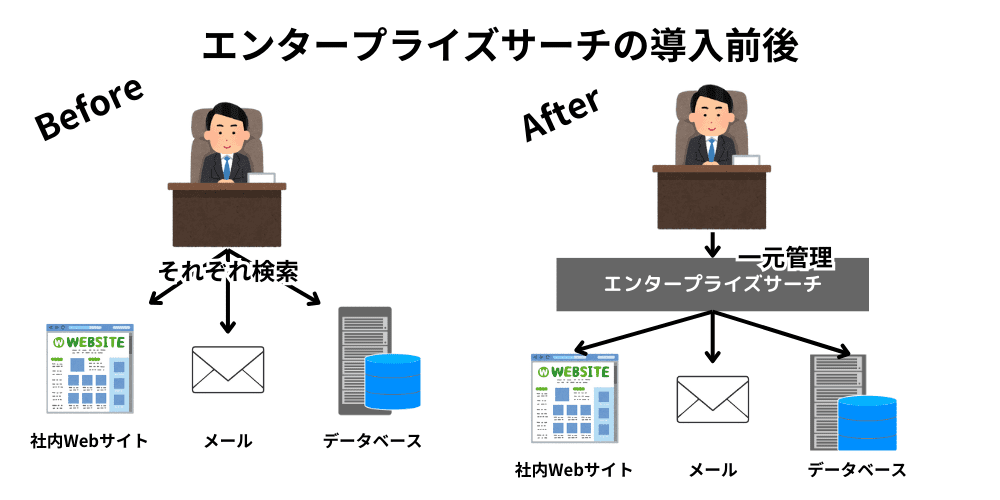

EAでは「現状」と「あるべき姿」を比較して、ギャップを明確にします。

最初に「現状」を把握すべく、社内のデータを集めて分析する必要があります。エンタープライズサーチとは、企業内の様々なシステムに蓄積されているデータを一元的に検索するための仕組みです。

エンタープライズアーキテクチャ

エンタープライズアーキテクチャ(EA)は、情報システムの全体最適を実現するためのフレームワークです。

EAは、ビジネスプロセス、情報、アプリケーション、技術の4つの観点からシステムを分析・設計します。これにより、個別のシステムが統合され、全体としての効率性が向上します。

例えば、ビジネスプロセスの観点からは、業務の流れを最適化し、重複や無駄を排除します。

情報の観点からは、データの整合性を保ち、必要な情報が迅速に取得できるようにします。

アプリケーションの観点からは、各システムが連携し、シームレスな情報の流れを実現します。技術の観点からは、最新の技術を適用し、システムのパフォーマンスを向上させます。

エンタープライズサーチ

エンタープライズサーチは、企業内のデータを一元的に検索・活用するための仕組みです。

これにより、異なるシステムに分散されたデータを統合し、必要な情報を迅速に取得できるようになります。

例えば、営業部門と製造部門が異なるシステムを使用している場合でも、エンタープライズサーチを利用することで、両部門のデータを統合的に検索・分析できます。

SoEとSoR

社内だけでなく顧客視点を取り入れたシステムを「SoE」(エスオーイー:Systems of Engagement)と呼びます。

ユーザのニーズに合致したサービス・システムを構築することでユーザとのつながり(Engagement)を強化します。

SoE

SoE(Systems of Engagement)は、顧客との関係を強化するためのシステムです。

例えば、顧客管理システム(CRM)やソーシャルメディアの活用など、顧客との接点を増やし、顧客のニーズを迅速に把握・対応するためのツールが含まれます。

SoEを導入することで、顧客満足度の向上やリピート率の増加が期待できます。

SoR

一方で、単に手作業を自動化するだけのシステムのことを「SoR」(エスオーアール:Systems of Record)と呼びます。

SoR(Systems of Record)は、企業内の業務プロセスを自動化し、効率化を図るためのシステムです。

例えば、ERP(Enterprise Resource Planning)システムや財務管理システムなど、企業の基幹業務を支えるシステムが含まれます。

SoRを導入することで、業務の効率化やコスト削減が期待できます。

SoEとSoRを連携させることで、顧客視点と業務視点の両面からシステムを最適化できます。

例えば、CRMシステムとERPシステムを連携させることで、顧客の注文情報が自動的に基幹システムに反映され、迅速な対応が可能になります。このように、SoEとSoRの統合的な運用が、情報システム戦略の成功に繋がります。

業務プロセス・業務手順の用語とプロセスの分析方法

業務プロセスとは、仕事の手順です。

業務は手作業とシステムから構成されますが同時にシステムはハードウェアとソフトウェアから構成されます。

そのため実務は手作業、ハードウェア、ソフトウェアから構成されます。

業務プロセスを理解するためには、業務の流れを詳細に分析し、各ステップの効率性を評価することが重要です。

例えば、製品の製造プロセスでは、原材料の調達から製品の出荷までの全てのステップを詳細に分析し、どの部分がボトルネックになっているのかを特定します。

これにより、改善すべきポイントが明確になり、プロセス全体の効率を向上させるための具体的な対策が立てられます。

また、業務プロセスは定期的に見直し、改善することが求められます。

市場環境の変化や技術の進歩に伴い、業務プロセスも変化し続ける必要があります。

例えば、新しいITツールの導入や業務フローの再設計など、常に最新の情報と技術を取り入れ、業務の最適化を図ることが重要です。

業務プロセスの用語と解説

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 事業 | 事業は広範な活動を指し、企業や組織全体の目標達成を目的とした計画的かつ継続的な経済活動のこと |

| 業務 | 業務は事業を遂行するための具体的な作業やタスクを指します。個々の業務は事業の一部です |

例えば、事業としての「製造業」は、製品を製造・販売することを目的とした広範な活動を指します。

この事業の中には、材料の調達、製品の組み立て、品質管理、販売といった様々な業務が含まれます。

各業務は、事業全体の目標達成に向けて計画的かつ継続的に行われる具体的な作業やタスクです。

業務プロセスの分析には、各業務の流れを図示することが有効です。

業務フロー図を作成することで、各ステップの関係性や順序が明確になり、プロセス全体の理解が深まります。

また、業務フロー図を用いて、現状のプロセスを評価し、改善すべきポイントを特定することが可能です。

例えば、業務フロー図を分析することで、無駄なステップや重複している作業を見つけ出し、効率化のための具体的な改善策を立てることができます。

モデリングとは業務プロセス分析手法の1つ

モデリングとは、現実世界のシステムや現象を理解・分析・予測するために、それらを抽象的な形で表現する手法です。

単純化したものを「モデル」といいます。

例えば、地球儀は地球の表面だけを単純化したものなので「地球儀は地球をモデリングしたもの(=モデル)」といえます。

モデリングの手法には、

- 数学的モデリング

- 統計モデリング

- コンピューターモデリング

- ビジネスプロセスモデリング

- 3Dモデリングなどがあります。

それぞれの手法は、異なる目的や対象に応じて適用されます。

モデリング事例

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 数学的モデリング | 数学的な式や方程式を使ってシステムの動作を表現する方法。例: 物理学における運動方程式、経済学における供給と需要のモデル |

| 統計モデリング | データをもとに統計的な手法を使ってシステムの関係性やパターンを見つける方法。例: 回帰分析、時系列分析 |

| コンピューターモデリング | コンピューターを使ってシステムをシミュレーションする方法。例: 気象予測モデル、金融リスク分析モデル |

| ビジネスプロセスモデリング | 組織内の業務プロセスを視覚的に表現し分析や改善を行う方法。例: BPMN(Business Process Model and Notation)を使った業務フローの図解 |

| 3Dモデリング | 三次元の形状や物体をコンピューター上で表現する方法。例: CADソフトウェアを使った製品設計、3Dアニメーションのキャラクターモデリング |

例えば、数学的モデリングは、物理学や経済学において広く利用されています。

物理学では、ニュートンの運動方程式などが数学的モデルの代表例です。

これにより、物体の動きを予測し、シミュレーションすることが可能になります。経済学では、供給と需要のモデルが経済現象を理解するための重要なツールとなっています。

統計モデリングは、データ分析において不可欠な手法です。

例えば、回帰分析は、ある変数が他の変数にどのように影響するかを分析する方法です。

時系列分析は、データの時間的な変動を分析し、将来の動向を予測するために使用されます。これらの手法を用いることで、データに基づく意思決定が可能になります。

コンピューターモデリングは、複雑なシステムのシミュレーションに適しています。

例えば、気象予測モデルは、気象データをもとに未来の天気を予測するためのツールです。また、金融リスク分析モデルは、金融市場の動向を予測し、リスクを管理するために使用されます。

コンピューターモデリングは、大量のデータを処理し、複雑なシステムの挙動を正確に予測するための強力なツールです。

ビジネスプロセスモデリングは、組織内の業務プロセスを視覚的に表現し、分析・改善を行うための手法です。

BPMN(Business Process Model and Notation)は、ビジネスプロセスモデリングの標準的な表記法であり、業務フローの図解を通じてプロセスの理解を深めます。

これにより、プロセスの効率化や改善点の特定が容易になります。

3Dモデリングは、三次元の形状や物体をコンピューター上で表現する手法です。

CAD(Computer-Aided Design)ソフトウェアを用いて製品設計を行ったり、3Dアニメーションのキャラクターモデリングを行ったりします。3Dモデリングは、設計や製造、ゲーム開発など、様々な分野で利用されています。

業務モデルとDFD

業務モデルとは、実務プロセスをモデリングして表した図や表のことです。業務モデルはシステム化を行う業務の仕組みや手順をわかりやすく表現するため、また問題点を抽出するために作成します。業務モデルを記述する方法(記法)は多くの種類がありますが、特に「DFD(ディエフディ:データフロー図)」と「E-R図(イーアール)」の2つについて紹介します。

DFD(データフロー図)とはシステム内のデータの流れを視覚的に表現する図

DFDとは、次の4種類の記号を使ってデータの流れを表す図です。DFDを使うと、業務プロセスの中の「データの流れ」に関係する問題を見つけることができます。

| 記号 | 名前 | 説明 |

|---|---|---|

| 外部 | 外部 | 業務プロセスに入力されるデータの発生源を表す。業務プロセス外の「人」や「組織」「システム」など。または業務プロセスが加工したデータの行き先を表す。DFDでは必ず外部からデータが入力され処理後に外部へ出力される |

| データフロー | データフロー | データの流れを表す。矢印の上や下にデータ名やデータフロー名を書くこともある |

| 処理 | 処理(プロセス) | 処理を表す。外部やデータストアもしくは別の処理からデータを受け取りデータを加工する。データの加工は必ず処理で行われる |

| データストア | データストア | データの保管を表す。通常はデータベースを表すが、紙などを使ったファイルの場合もある。データストアはデータの加工はしない |

DFDの具体例

DFDでは業務プロセスの中でデータが

- 「どこから入力」され

- 「どのように処理」され

- 「どこに出力」されるのか

といったことを図示します。

そのためDFDでは必ず2つ以上の外部(入出力)と1つ以上の処理が必要となります。

処理がないと何も仕事をしていないことになってしまうためです。以下に簡単な例を示します。

図示

上図のDFDでは1つの処理からデータフローが2つ出ていますが、順序は明確にしません。DFDは、アローダイアグラムやフローチャートとは異なり、時間の流れや処理の順序は表しません。あくまで「データの流れ」を表す図です。

DFDの活用により、業務プロセスの効率化が期待できます。例えば、ある業務プロセスにおいて、データの入力が複数の部門から行われている場合、DFDを用いてデータの流れを視覚化し、どの部分がボトルネックになっているかを特定します。その結果、データの入力プロセスを統合・簡素化することで、業務の効率化が図れます。

E-R図とはシステム内のデータの構造を視覚的に表現する手法

E-R図(エンティティ・リレーションシップ:Entity-Relationship Diagram:イーアール図)とは、データベースの設計やデータモデリングにおいて使用される図で、システム内のデータの構造を視覚的に表現する手法です。E-R図はエンティティ(実体)、リレーションシップ(関係)、および属性(アトリビュート)を用いてデータベースの論理構造を示します。

E-R図の基本要素

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| エンティティ(Entity) | データベース内で表現される対象物や概念。エンティティは名詞で表され具体的なもの(例えば「顧客」や「商品」)や抽象的な概念(例えば「注文」)を示す。表記: 長方形で表される |

| リレーションシップ(Relationship) | エンティティ同士の関連性を示す。リレーションシップは動詞や動作で表されエンティティ間の相互作用や関連を示す。表記: 菱形で表され関連するエンティティを線で結ぶ |

| 属性(Attribute) | エンティティやリレーションシップの特徴やプロパティを示す。例えば「顧客」エンティティには「名前」や「住所」などの属性がある。表記: 楕円形で表されエンティティやリレーションシップに線で接続される |

E-R図の活用により、データベースの設計が効率化されます。

例えば、顧客管理システムのデータベース設計において、顧客エンティティと注文エンティティの関係をE-R図で視覚化することで、各エンティティの関連性が明確になります。

この情報をもとに、データベースの構造を最適化し、効率的なデータの格納・取得が可能になります。

BPMNとは業務プロセスを視覚的に表現するための標準的なモデリング言語

BPMN(Business Process Model and Notation:ビジネスプロセスモデリング表記法)は、業務プロセスを視覚的に表現するための標準的なモデリング言語です。

BMNは、業務プロセスの設計・分析改善を目的としビジネスアナリスト、プロセスオーナー、開発者などがプロセスの理解とコミュニケーションを円滑に行うためのツールとして広く使用されています。

BPMNの具体例

BPMNを図示すると以下のとおりです。

[開始イベント] --> [タスク1] --> [ゲートウェイ] --Yes--> [タスク2] --> [終了イベント] | | No | v | [タスク3] --------> [終了イベント]

BPMNは業務プロセスの効率的な設計、分析、改善を支援する強力なツールであり、組織のプロセス管理において重要な役割を果たします。

BPMNを使用することで、業務プロセスの全体像を視覚的に把握することができます。例えば、新しい業務プロセスを導入する際には、BPMNを用いてプロセスのフローを図示し、関係者全員が同じ理解を持つことができます。また、現行のプロセスを分析する際にも、BPMNを使用して問題点を明確にし、改善策を検討することが容易になります。

BPMNは、業務プロセスの自動化にも役立ちます。プロセスの各ステップを詳細に定義し、それに基づいてシステムを設計・構築することで、業務の効率化が図れます。例えば、注文処理プロセスにおいて、BPMNを用いて各ステップを定義し、その流れに沿ってシステムを自動化することで、手作業の削減やエラーの防止が可能になります。

BPMNは、プロセスのシミュレーションやテストにも利用できます。プロセスのフローをBPMNで視覚化し、シミュレーションを行うことで、実際の運用前に問題点を発見し、修正することができます。また、異なるシナリオをテストすることで、最適なプロセスフローを見つけ出すことが可能です。

まとめ

情報システム戦略は、企業の成長と競争力を高めるために欠かせない要素です。

その立案時には、情報システムの理想形を明確にし、全体最適を考慮し、経営戦略に基づいて戦略を設定することが重要です。

また、エンタープライズアーキテクチャを導入し、業務プロセスのモデリング手法を活用することで、効果的な情報システム戦略を実現することが可能です